전주시가 도시 성장을 막는 건축물 높이 제한 등 각종 규제를 과감하게 푼다는 계획을 발표하고도 최근 주거·상업지역 용도용적제 도입을 주요 골자로 한 ‘전주시 도시계획 조례 일부개정안’ 입법예고 하면서 논란이 커지고 있다.

22일 전주시내 한 재건축조합 관계자 등에 따르면 전주지역의 일부 상가 공실률 전국에서 전북이 가장 높은 상황에서 "행정 편의주의적인 발상에 불과하다"며 '꼼수 개정’ 중단을 촉구했다.

실제 전주지역의 상가 공실률은 심각한 수준이다.

전주 서부신시가지의 한 주상복합 건물은 100여 곳의 상가 가운데 1층 커피숍과 마트, 금융점포 등 5~6곳을 제외하고 수년째 빈 상가로 방치돼 있다.

인근 주상복합 건물도 임대 현수막으로 도배될 정도로 공실이 심각한 상황이다.

일례로 전주에코시티와 전북혁신도시 대형 주상복합 건물의 100여 곳이 넘는 상가건물 대부분이 주인을 찾지 못했다.

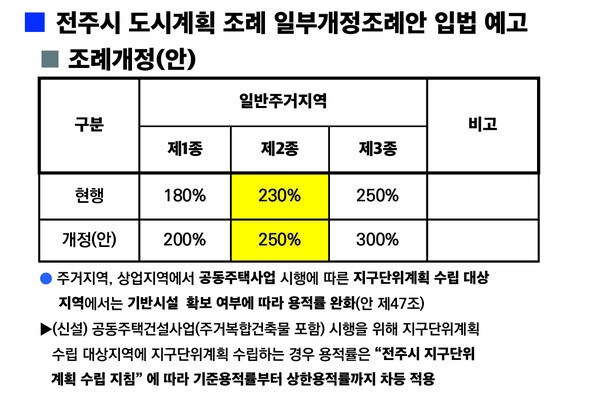

전주시가 지난 10일 홈페이지를 통해 입법예고한 도시계획 조례 일부개정 조례안에 따르면 △제1종일반주거지역은 기존 180%에서 200% △제2종일반주거지역은 230%에서 250% △제3종일반주거지역은 250%에서 300% △준주거지역은 350%에서 500%로 각각 용적률이 상향된다.

상업지역의 용적률도 대도시와 비슷한 평균 수준인 700%인 중심 상업지역의 경우 1100%로 늘리고 500%인 일반 사업지역은 900%까지 허용하는 등 대폭 상향한다.

여기서 문제는 상업지역에서 주거복합건축물, 오피스텔, 생활숙박시설을 건축하는 경우 용도용적제 도입을 추진해 지역 사회에 거센 반발을 불러오고 있다.

실제로 서울·수도권 등 대도시에서는 용적률 상향으로 인해 일명 ‘닭장 아파트’ 논란이 제기되면서 심각한 난개발이 우려되고 있다.

전주 태평동에서 45년째 살고 있는 김모씨(68)는 "우범기 전주시장 취임에 큰 기대를 품고 살았는데 전주시가 입법예고한 도시계획 조례 일부개정 조례안에 실망과 분노를 금할 수 없다"며 "낙후된 구도심 상권의 명성을 되찾기 위해서는 시민에게 이득이 돌아갈 수 있는 정책을 펼쳐야 한다"고 지적했다.

전주시가 발표한 내용은 주거·상업지역 용적률을 상향하기 위해서는 인구수가 급증했거나 주택 보급률이 낮아 공급이 필요한 경우엔 가능하다는 것.

하지만 현재 전주시 인구수는 지난달 기준 64만명으로 지난해 12월 약 65만명에서 뚜렷한 인구 감소세를 보여줬다.

한편 이와 관련해 지난 21일 전북환경운동연합은 시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “전주시가 새로 적용하려는 주거·상업지역의 용도용적제는 대한방직 터 개발사업이나 주상복합건물을 지으려는 건축주의 이익을 위해서라고 해석할 수밖에 없다”며 “그런데도 용적률을 최대치로 올리려는 것에 의구심이 든다”고 주장했다.

이어 “상업지역에서 주거복합건축물의 공동주택 등 부분의 면적이 연면적 합계의 80% 미만에서 개정안은 90% 미만으로 늘렸다”며 “이는 상업지역 지정 취지와 맞지 않을 뿐더러 택지를 비싸게 분양하기 위해 과도하게 상업지역을 과다 지정을 해서 초래한 문제”라고 꼬집었다.

더불어 “초고층 타워와 상업시설, 공동주택을 핵심으로 하는 대한방직 터 개발사업이다보니 상업용지에 주상복합건물을 조성할려는 건축주의 이익을 위해서라고 해석할 수 밖에 없다”며 규탄했다.

이 같은 주장에 전주시는 “도시 문제에 적극 대응하며 도시 정비 및 발전을 도모하고자 추진하는 일”이라며 “광역도시의 성장 기틀을 마련, 재개발·재건축 활성화를 통해 균형된 도시 발전에 기여할 것으로 기대한다”고 반박했다. /이상선기자