“내 어린 시절에 그랬던 것처럼/아이들은 나보다 먼저 절룩거리며 숲으로 들어갔다/아이들이 나올 때까지 두 눈이 짓무르도록 숲을 바라보다가/다시 이 세상의 모든 나무 갈래갈래 찢어져 자작나무 숲이 되는 것을 생각했다/나무는 숲을 이루는 일이 너무너무 힘이 들어 자기 몸을 끌어안고/수없이 흔들리며 숲이 되는 꿈을 꾸지 않았다(’자작나무 숲에서 1‘ 중에서)”

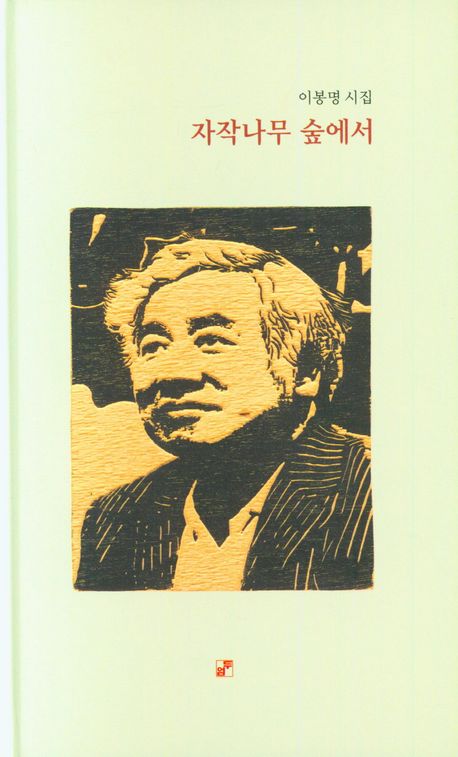

이봉명 시인의 여덟 번째 시집 ’자작나무 숲에서(도서출판 두엄)‘가 세상에 나왔다.

이 시인은 30여 년이라는 긴 세월 동안 시를 써왔다. 시의 행간에 삶의 어둑살이 자주 언표되지만 시상은 변함없이 해맑다.

“꽃이 피고 지는 날에 한동안/시끌벅적대던 포내리/모과가 아이 머리만 하게/사과가 큰아들 주먹보다 더 크게/감자밭에 자주감자 고구마밭에 자주 고구마/감나무에 감이/밤나무에 알밤이/봄이 여름이 가을이 겨울이/이따금 비와 바람 햇살이/끝까지 땀방울의 무게를 재고/거기서 일흔 고개 넘는다(’가을, 포내리‘ 중에서)”

포내리는 전북 무주군 적상면에 위치한 마을이다. 한동안 시끌벅적했지만, 사람들이 하나둘씩 고향을 떠났다. 과거보다 마을은 조용해졌어도 봄, 여름, 가을, 겨울은 똑같이 돌아온다.

계절이 주는 풍요로움에 흠뻑 빠져든 시상에 나이 일흔이 맺힌다. 시의 어디에서도 일상의 구겨짐을 찾아볼 수 없다.

이병초 시인(웅지세무대 교수)은 발문에서 “이봉명의 시편들은 나뭇잎과 풀잎, 시냇물 소리와 바람 등에 삶의 실재를 대응시켜 놓음으로써 시에 오늘을 들인다”며 “이미지에 포획된 언어의 날렵한 섬광, 시상 비약의 경쾌한 상상력과 과감한 생략을 통한 시상의 돌연한 울림이 시편들 곳곳에서 반짝인다”고 평했다.

이어 “적상산의 토박이 정서에 활착된 시편들, 삶에 내재한 불가피성까지 끌어안는 그의 시 세계는 해맑음을 놓치지 않았다”고 덧붙였다.

이봉명 시인은 전북 무주에서 태어나 1991년 ‘시와 의식’으로 등단했다. 무주작가회의와 전북작가회의, 한국작가회의, 한국장애인문은협회에서 활동하고 있다. 저서로는 시문집 ‘아직도 사랑은 가장 눈부신 것’, 시집 ‘꿀벌에 대한 명상’, ‘아주 오래된 내 마음속의 깨벌레’, ‘포내리 겨울’, 산문집 ‘겨울엽서’, 공저시집 ‘겨울새가 젖은 날개로 날아와 앉았다’ 등이 있다./임다연 기자·idy1019