삶은 무엇으로 하여금 시를 쓰게 하는 것인가.

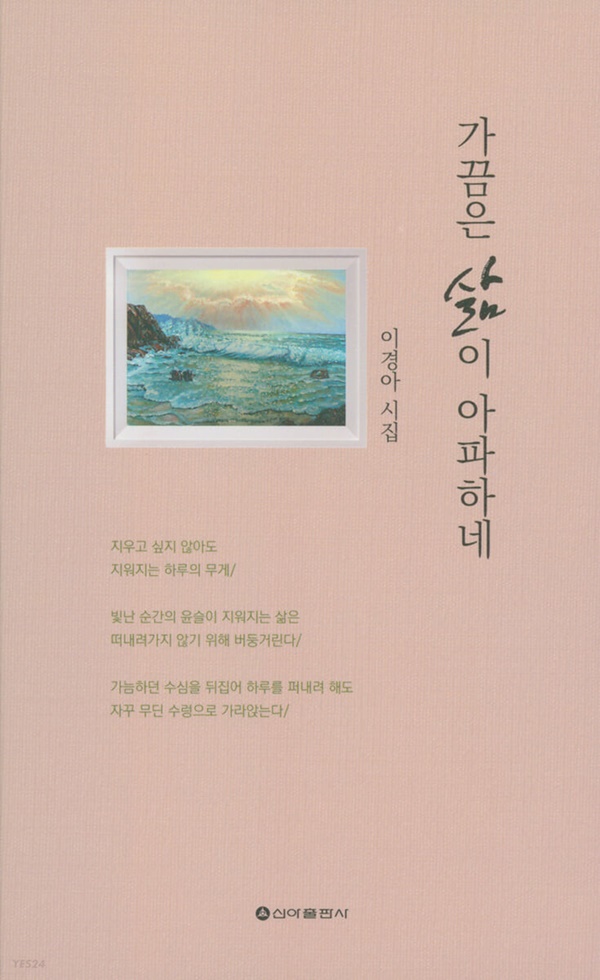

이경아 시인이 신작 시집 ‘가끔은 삶이 아파하네(신아출판사)’를 통해 질문을 던졌다.

시인의 여덟 번째 시집인 이 책에는 시심은 어디에서 오고 시를 왜 써야 하는지에 대한 고찰이 담겨 있다.

이경아 시인은 시인의 말을 통해 “마음속 깊숙이 용광로처럼 끓어오르는 시심은 식을 줄을 모른다”면서 “생각과 마음은 같을 수가 없다는 것에서부터 창작의 그리움은 이루어지고 삶의 찌꺼기는 조용히 태워지는 별이 되는 것은 아닐까”라고 질문에 답한다.

총 65편의 시가 수록된 시집은 ▲계절이 물결로 흐르는 동안 ▲달하나 둥그렇게 떠올렸다 ▲혼자서도 혼자가 아냐 ▲바닷길을 내고 싶다 등 4부로 구성돼 있다.

“지우고 싶지 않아도/지워지는 하루의 무게//허둥거린 동선이 빼곡하게 낚싯줄 드리워/생각만으로도 월척을 잡아 올리는 꿈을 접고/가쁜 숨 몰아쉬는 거리의 풍경이 바람에 쓸린다//빛난 순간의 윤슬이 지워지는 삶은/떠내려가지 않기 위해 버둥거린다//(중략·‘가끔은 삶이 아파하네’중에서)”

“근성을 잃은 것은 꽃이 된다/붉게 터져 부풀어 오른 꽃/부슬부슬 선혈로 쏟아내는/소명을 다하지 못한 말들의 꽃 무덤(‘산화散化 또는 散化’ 전문)”

그의 시심의 근저에는 언제나 마르지 않는 슬픔의 정조와 거둘 수 없는 연민의 정서가 진하게 깔려있다.

이동희 시인은 평설을 통해 “이경아 시인은 자신을 들여다보기를 즐겨한다. 인식을 창을 통해 비로소 나와 타인의 경계에 대한 파장을 그려낼 수 있는 것”이라며 “원고를 통독하고 나서 처음으로 든 생각이 바로 ‘사람다움’이었다. 이 척박한 시대에 어떻게 하면 사람다움을 잃지 않을 수 있는지, 시인의 고뇌가 전편에 녹아들어 있었다”고 전한다.

군산에서 태어난 이경아 시인은 군산교대를 졸업한 뒤 군산대학교에서 국어국문학과와 동 대학원을 졸업했다. 1965년 성원문학상 수상으로 작품 활동을 시작했다.

한국문인협회 우리말 가꾸기 위원, 국제한국 펜 회원, 전북 시인협회 부회장 등을 역임했고 현재 전북문인협회 부회장이다. 시집으로는 ‘물 위에 뜨는 바람’, ‘내 안의 풀댓잎 소리’, ‘스쳐 지나는 이름’ 등이 있다./임다연 기자·idy1019