추분도 지나고 찬 서리가 내린다는 한로가 내일모레다. 그래서일까? 풀빛은 한풀 누그러지고 바람은 한결 고슬고슬하게 마음 사이를 드나든다. 꽃 진 자리에 열매들이 영그느라 산과 들이 분주한 요즘, 단풍 맞을 준비가 한창인 문수사를 찾았다.

고창군 고수면 문수산에 있는 문수사(文殊寺)는 1,400여 년 전 신라의 승려 자장율사(慈藏律師)가 창건하였다고 전한다.

코스모스가 한들거리는 황금 들녘을 지나 문수산이 감싸고 있는 문수사 일주문에 들어서자 크고 작은 단풍나무들이 와락, 우리를 품에 안았다. 절까지 이어지는 길에는 천연기념물로 지정된 단풍나무들이 홀로인 듯 같이, 100년에서 400여 년 동안 자리를 지키고 서 있었다. 아름드리 단풍나무와 졸참나무, 개서어나무, 팽나무, 사람주나무, 산딸나무, 물푸레나무, 쥐똥나무 등이 마지막 푸르름을 붙들고 있었다.

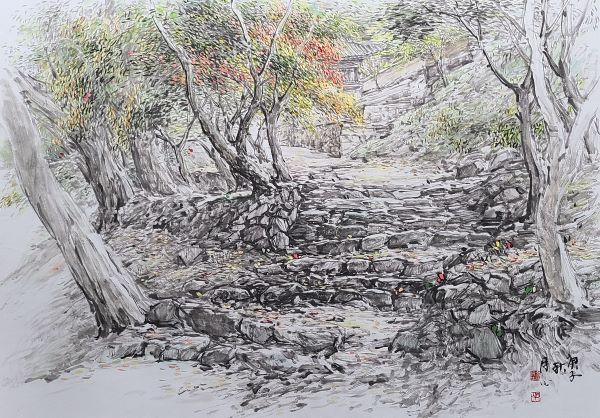

푸른 단풍나무 숲길을 지나, 바위틈으로 흐르는 계곡물 소리에 귀를 씻고 단풍나무 사이로 무심한 듯 놓인 돌계단을 올랐다. 불이문(不二門)을 지나서 마당에 들어서자, 마치 하안거를 끝낸 고승을 닮은 대웅전이 가을볕을 쬐고 있었다. 대웅전에는 석가여래를 중심으로 약사여래와 아미타여래의 목조석가여래삼불좌상이 봉안되어 있는데, 지금은 오랜 세월의 옷을 새 옷으로 갈아입으러 가시고(개금·복장) 부재중이었다. 사실, 문수사의 주인공은 문수보살이 아닐까?

대웅전 뒤편, 문수전(文殊殿)에는 자장스님이 현몽하여 발굴했다는 문수보살(文殊菩薩)이 모셔져 있다. 지혜를 관장하는 문수보살은 마치 이웃집 할아버지와 같은 후덕한 모습으로 미소를 머금고 있었다. 세속의 길이 험난해서일까, 문수보살의 하반신 일부는 땅속에서 아직 나오지 못하고 있었다. 땅속에 발을 딛고 서 있는 문수보살의 온화한 미소가 세상사에 일희일비하는 나를 나무라시는 듯했다.

대웅전 맞은편에 있는 만세루(萬歲樓) 토방에 앉아 가을 햇살에 익어가는 문수사를 바라보았다. 대웅전 화단에는 지난봄 뻐꾸기 소리에 져버린 수국의 빛바랜 푸른 잎만 수굿하게 서 있고, 꽃무릇은 검붉은 꽃잎 몇 가닥 남겨두고 있었다. 그 곁에 표지석의 ‘문수사 대웅전’ 글자 음각에는 이끼가 푸르스름하게 졸고 있고, 범음각(梵音閣) 앞 배롱나무는 범종 소리를 기다리며 가지 끝에 마지막 선홍빛을 사르고 있었다. 어느 스님의 솜씨일까? 기왓장 두 개를 맞붙여 만든 용지천에서는 문수보살과 부처님의 옆구리를 타고 흘러온 문수산 계곡물이 부처님 눈길 닿는 곳에서 또랑또랑 가을 소리로 떨어지고 있었다. 뱁새 한 마리가 날아와 영롱하게 떨어지는 물을 한 모금 마시자 물소리는 다른 음으로 바꾸어 가며 떨어졌다.

문수사는 그렇게 가을을 맞이하고 있었다. 꽃이 간 자리에 단풍이 오고, 잎이 진 자리에 눈을 맞을 준비로 분주했다. 계절을 한 걸음 앞서 들른 문수사, 푸른 단풍나무 숲에서 늦가을 붉은 단풍을 보았다.

늦게 든 단풍이 더 화려하다 했던가, 문수사 단풍은 인근 선운산이나 내장산 단풍보다 늦다고 한다. 가을이 가득할 때, 이제 겨울인가 싶을 때 이곳 문수사를 찾아보자. 호젓하고 청량한 애기단풍나무 숲길을 걸어 우리 곁으로 오고 있는 문수보살을 만나보자. 차르락 차르락, 절 마당 조약돌을 밟는 당신의 발소리에 귀를 쫑긋 세운 문수보살의 얼굴에 미소가 번지리라.

/글 김인숙 시인 /그림 김문철 전주대 명예교수