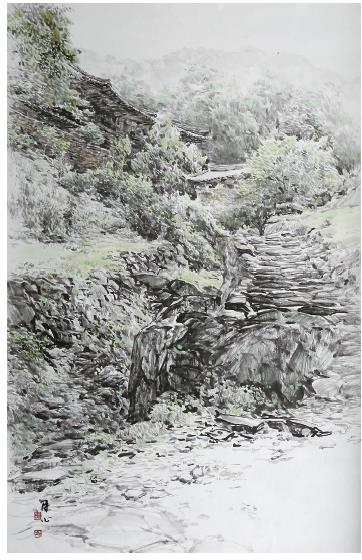

불명산(佛明山) 화암사(花巖寺) 가는 길. 안도현 시인이 그의 시, 「화암사, 내 사랑」에서 “찾아가는 길을 굳이 알려 주고 싶지 않다.”고 말한 그 길은, 때 이른 더위를 탓하기 무색했다. 댕강나무, 서어나무, 갈참나무 등이 어깨를 맞대고 있는 그 길은 굳이 시인이 알려주지 않더라도 저절로 사람을 잡아끄는 기운이 있었다. 선경(仙境)으로 가는 길은 모두 이러할까? 초록의 이끼가 머금었다 내뱉는 또랑또랑한 계곡물 소리와 쉬울 듯 어려울 듯 첩첩 계단들은 이곳이 심산유곡이라고 말하고 있었다.

속세와의 경계를 넘는 것은 한순간이었다.

마지막 돌계단에서 들숨이 날숨으로 변할 즈음, 그제야 지붕 끝자락을 살짝 보여주는 보물 662호 우화루(雨花樓). 자연과 닮은 기둥이 받치고 있는 우화루는 평소 예상했던 일주문이나 천왕문 대신 수수한 얼굴로 맞아주었다.

오른쪽에 우화루를 두고, 문간채로 난 문을 통해 만난 화암사는 “잘 늙은 절”이라고 표현한 시인의 마음이 느껴졌다.

우화루에서 바라본 국보 316호 극락전(極樂殿)의 소박한 현판은 천년의 결이 살아있는 건물의 아름다움을 더해주었다. 지붕의 처마를 튼튼하고 길게 내기 위해 쓰인 하앙식(下昻式) 건축양식은 백제 시대에 쓰인 양식으로 국내에서 유일하다고 한다. 아미타불을 모시고 있는 극락전에는 극락세계를 표현한 닫집이 부처님 머리 위에 있었다. 금방이라도 꿈틀거릴 것 같은 몸통과 긴 수염의 용은 살아있는 눈빛으로 여의주를 희롱하고 있었고, 땅을 향해 핀 연꽃 사이로 떠다니는 동자승의 모습은 색이 바랬음에도 생생했다.

극락전에서 바라본 우화루, 밖에서는 2층 건물로 보였으나 네모난 마당과 마루의 바닥 높이가 같은 단층 건물이었다. 화암사는 건물이 사방에서 마주 보고 있어 답답하다고 느낄 수 있다.

그러나 건물마다 높낮이가 다르고 정면이 탁 트인 우화루가 있어 전혀 답답함 없이 무한한 확장성을 느낄 수 있었다. 또한, 우화루의 벽에는 큰 창이 있어 불명산 자락이 오롯이 차경(借景)으로 담겨있었다. 바람이 노니는 우화루에 큰 목어 한 마리가 공중에서 헤엄치고 있었다. 극락전의 부처님을 닮았을까? 목어는 단청 한 점 없이 나뭇결 비늘을 입고 뜬눈으로 수행 중이었다.

왼쪽에 극락전을, 오른쪽에 우화루를 두고 말갛게 앉아있는 적묵당(寂?堂)은 집인 듯 자연인 듯 편안한 모습이다. 적묵당에서 극락전으로 이어지는 토방은 사바세계에서 극락세계로 가는 길인 듯 비스듬히 경사져 있었다. 극락의 세계로 갈 수 있는 인간이 몇이나 될까마는, 천 년 세월 스님들의 발길이 닿은 이곳이 평지가 아닌 것은 많은 뜻이 있지 않을까 생각해 본다. 어느 비 오시는 날, 적적한 기둥에 기대어 종일 앉아있어도 좋겠다. 그런 날은 적묵당 안 스님이 차 끓이는 소리로 부르실 것만 같다.

화암사(花巖寺), 바위에 꽃이 핀다는 이름같이 절은 바위 위에 살포시 내려앉은 모습을 하고 있다. 특히 적묵당 뒤에 있는 산신각은 넓은 바위 위에 한 점 꽃처럼 살포시 앉아있다. 조선 초 전라도 관찰사를 지내며 화암사를 중창한 성달생(成達生)의 사당 철영재(?英齋)나 해우소까지도 바위 위에 내려앉은 모습을 하고 있었다.

불명산에는 산벚나무가 많다고 한다. 초여름이라 꽃은 지고 없었다. 산벚꽃이 만발한 어느 날 적묵당 마루에 걸터앉아, 우화루에 듣는 꽃비를 바라보며 한나절 외로움에 젖어 보는 것도 좋을 터이다.

/ 글 김인숙